|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

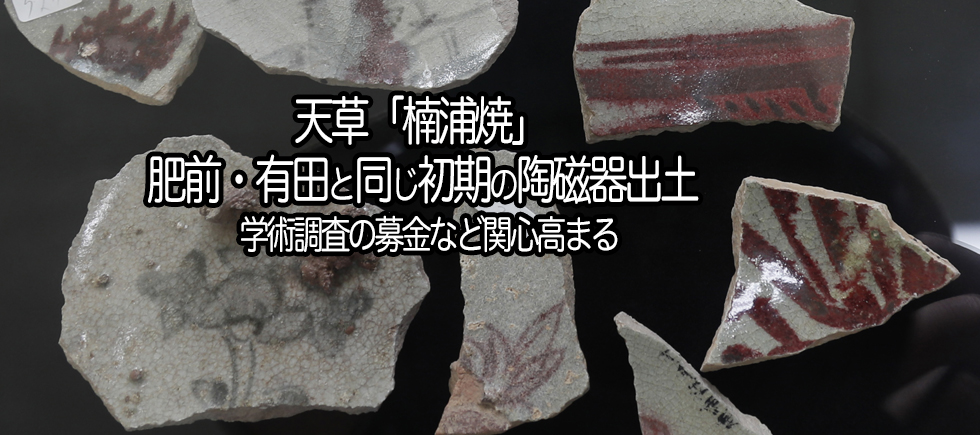

| 辰砂の破片 | 砂目積み | 鳳凰・雲竜荒磯文碗の破片 |

|

肥前・有田と同じ初期の陶磁器出土/天草「楠浦焼」/学術調査の募金など関心高まる ◎註: (註2)立尾信之介さん(37)

一般社団法人夢教育ネットワークを運営。

通信制高校の勇志国際高等学校の元教員。

JICA(日本海外青年協力隊)としても活動。

ネットでの寄付ページ。(期限なし) (3)「天草郷土資料館」故錦戸宏館長(2002年没、享年72歳) (4)「日本やきもの集成」12巻九州II沖縄、平凡社、1982年。錦戸宏「天草のやきもの」16ー17、114頁。 (5)豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役、1592年—1598年)加藤清正、小西行長らが出兵。小西の家臣に天草久種がいた。 (6)佐賀県西松浦郡有田町の「佐賀県立九州陶磁文化館」大橋康二名誉顧問、第77回西日本文化賞を受賞。 (7)辰砂(しんしゃ)下絵付けで赤い装飾を施したやきものを日本では「辰砂」と呼び、呈色剤に銅が用いられる。焼成前は銅の酸化物である黒色の酸化第二銅の状態で用いられ、そこから、還元焼成を行うことで酸化第一銅に変化し、赤色を呈する。 (8)染付〜呉須(ごす=陶磁器に用いる顔料の一種)で、焼成することにより釉(うわぐすり)と溶けて青い色を出す。呉須で下絵を書き釉をかけた磁器を,日本では染付といい,中国では青花とよぶ。 (9)寺沢広高(志摩守)関ヶ原の戦いの戦功報償として1601年から、肥後天草を飛び地として治める。1633年没。 (10)砂目積みによる重ね焼。 |

|

|

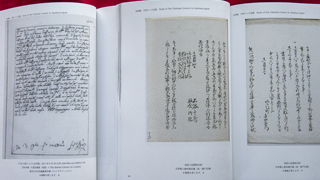

「天草キリシタン10の謎」(天草テレビ出版、2020年10月発行。アマゾンで販売中!) 天草コレジオの所在地を示す史料「1601年度イエズス会年報(大英図書館蔵)や、「島原の乱」関連古文書〜天草四郎の目撃情報など幕府側の報告書47枚、53点(個人蔵)、東京大学総合図書館、東京大学史料編纂所、京都外国語大学附属図書館などが所蔵する貴重な資料を約100ページにわたって原本の写真を図録として収めました。 |

||

| 「天草キリシタン10の謎」の表紙 (天草テレビ出版・アマゾンで好評販売中!) |

新発見の大英図書館に現存する史料などを輯録 「天草キリシタン10の謎」の史料輯。アマゾンで好評販売中! |

|

|

「天草の魅力を探る文化と歴史ガイドブック」(天草テレビ出版、2022年1月発行。アマゾンで好評販売中!) 本書は他所にはない天草の魅力とは何か、文化と歴史を紐解き、若い人たちに学んでもらおうと書かれたものだ。文化編と歴史編に分かれ、それぞれ3つのエピソードで構成されている。文化篇では天草を訪れた文豪、夏目漱石や天才画家の青木繁、童謡詩人の野口雨情を紹介。詳しく>>> |

||

| 「天草の魅力を探る文化と歴史ガイドブック」の表紙 (天草テレビ出版・アマゾンで好評販売中!) |

スマホやタブレットで動画視聴!漢字に総ルビ!内容見本 「天草の魅力を探る文化と歴史ガイドブック」 アマゾンで好評販売中! |

| |

||

|

|

||