|

|

|

|

|

|

|

|

| 調査する日本妖怪博物館の吉川奈緒子学芸員(写真左=天草市で2023年12月撮影) |

|

|

(写真はすべてAMA蔵の絵巻) * 画像の無断転載を禁じます。 |

||

| 袴の妖怪(中央) | 銭の妖怪 |

|

新たな妖怪30体見つかる! (2024/2/10) ◎註: ◎関連番組: |

| (PR) | ||||

|

|

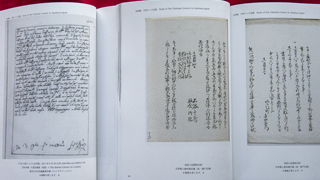

「天草キリシタン10の謎」(天草テレビ出版、2020年10月発行。アマゾンで販売中!) 天草コレジオの所在地を示す史料「1601年度イエズス会年報(大英図書館蔵)や、「島原の乱」関連古文書〜天草四郎の目撃情報など幕府側の報告書47枚、53点(個人蔵)、東京大学総合図書館、東京大学史料編纂所、京都外国語大学附属図書館などが所蔵する貴重な資料を約100ページにわたって原本の写真を図録として収めました。詳しく>> |

||

| 「天草キリシタン10の謎」の表紙 (天草テレビ出版・アマゾンで販売中!) |

新発見の大英図書館に現存する史料などを輯録 「天草キリシタン10の謎」の史料輯。アマゾンで販売中! |

|

|

「天草の魅力を探る文化と歴史ガイドブック」(天草テレビ出版、2022年1月発行。アマゾンで好評販売中!) 本書は他所にはない天草の魅力とは何か、文化と歴史を紐解き、若い人たちに学んでもらおうと書かれたものだ。文化編と歴史編に分かれ、それぞれ3つのエピソードで構成されている。文化篇では天草を訪れた文豪、夏目漱石や天才画家の青木繁、童謡詩人の野口雨情を紹介。詳しく>>> |

||

| 「天草の魅力を探る文化と歴史ガイドブック」の表紙 (天草テレビ出版・アマゾンで好評販売中!) |

スマホやタブレットで動画視聴!漢字に総ルビ!内容見本 「天草の魅力を探る文化と歴史ガイドブック」 アマゾンで好評販売中! |

|

|

「天草の魅力を探る自然科学と食文化ガイドブック」(天草テレビ出版、2024年4月発行。アマゾンで好評販売中!) 本書は他所にはない天草の魅力とは何か、自然と食をテーマに紐解き、若い人たちに学んでもらおうと書かれたものだ。自然科学編と食文化編に分け、それぞれ7部のトピックスで構成されている。詳しく>>> |

||

| 「天草の魅力を探る自然科学と食文化ガイドブック」 (天草テレビ出版・アマゾンで好評販売中!) |

スマホやタブレットで動画視聴!漢字にルビ!内容見本 「天草の魅力を探る自然科学と食文化ガイドブック」 アマゾンで好評販売中! |

| |

||

|

|

||